말하지 않아도 인공지능(AI)을 이용해 평소 행동만으로 우울증을 진단할 수 있게 됐다.

우울증은 상담을 하지 않으면 쉽사리 파악하기 어려운 정신건강 질환이다. 이에 따라 본인의 자발적인 대처가 없으면 주위에서 이를 알아채고 대응하지 못해 불행한 일을 겪는 경우가 많다.

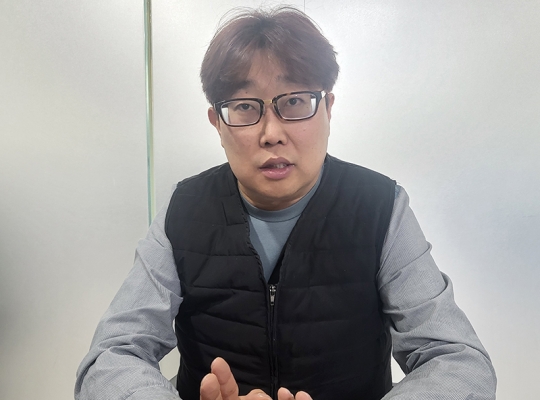

이에 한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀은 AI로 일상행동을 분석해 우울증을 객관적으로 진단하고 치료 효과를 평가하는 기술을 개발했다고 13일 밝혔다. 이는 정신질환 진단과 치료의 새로운 해법을 제시했다는 평가다.

연구팀은 우울증 환자의 팔다리 움직임, 자세, 표정 등 신체운동 양상이 일반인과 다르다는 점에 주목하고, 실험동물의 자세와 움직임을 3차원으로 분석해 우울 상태에 따른 미세한 행동변화를 자동으로 포착할 수 있는 AI 플랫폼 '클로저(CLOSER)'를 개발했다.

클로저는 AI 기법인 '대조학습(contrastive learning)' 알고리즘을 활용해 행동을 아주 작은 단위로 나눠 분석한다. 이를 통해 사람의 눈으로는 알아차리기 어려운 미세한 행동 변화까지 정확하게 구분해낸다.

연구팀은 우울증과 가장 유사한 만성 예측 불가능 스트레스 마우스 모델을 만들고 검증한 결과, 성별과 증상의 심한 정도에 따라 달라지는 우울 상태를 정확히 구분했다고 강조했다.

분석에 따르면 지속적인 스트레스나 염증으로 우울 상태를 만들면 일상 행동이 눈에 띄게 달라진다. 스트레스는 운동능력 자체보다 행동의 빈도와 행동 흐름을 바꾸는데 더 큰 영향을 미치며, 성별에 따라 변화 양상도 달랐다.

가령 수컷 생쥐들은 주변을 탐색하거나 회전하는 행동이 감소한 반면, 암컷 생쥐들은 이러한 행동이 오히려 증가했다. 이러한 일상행동 변화는 스트레스 노출기간이 길어질수록 더욱 두드러졌다. 스트레스 호르몬(콜티코스테론)만 투여한 경우에는 행동 변화가 거의 나타나지 않았다.

또 항우울제가 우울증 행동 증상에 미치는 영향을 분석한 결과, 스트레스로 인해 변화했던 행동 음절(기본적인 행동 단위)과 행동 문법(행동의 흐름과 패턴)이 부분적으로 회복됐다.

이 회복 방식은 항우울제마다 달랐다. 이에 연구팀은 행동만 살펴봐도 어떤 약이 더 잘 듣는지 구분할 수 있는 '행동 지문(behavioral fingerprint)'을 찾아냈다고 강조했다. 이는 앞으로 사람마다 행동 변화를 분석해 가장 잘 맞는 항우울제를 골라주는 맞춤치료로 이어질 수 있음을 뜻한다.

허원도 석좌교수는 "인공지능 기반 일상행동 분석 플랫폼을 우울증 진단에 접목해, 우울장애의 맞춤형 진단과 치료 평가를 가능하게 하는 전임상 프레임워크를 세계 최초로 구현했다"며 "향후 정신질환 환자 맞춤형 치료제 개발과 정밀의료로 이어질 중요한 토대를 마련했다"고 말했다.

이번 연구는 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재됐다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.