외부 전기나 태양광 에너지 없이도 '그린 과산화수소'(H₂O₂)를 생산할 수 있는 기술이 세계 최초로 개발됐다.

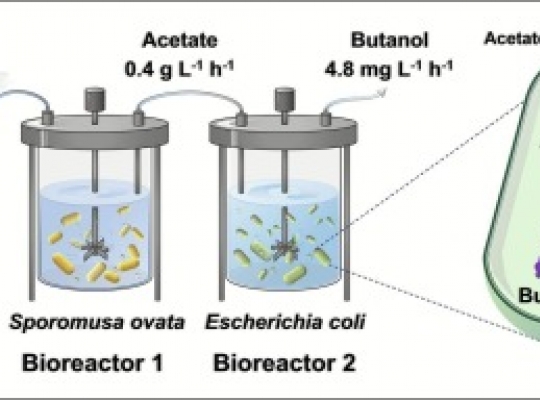

울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 장지욱 교수팀은 한국과학기술원(KAIST) 서동화 교수, 미국 스탠퍼드대학교 토머스 하라미요 교수팀과 바이오디젤 부산물인 글리세롤을 이용해 전기나 태양광 에너지 없이도 그린 과산화수소를 생산하는 시스템을 개발했다고 10일 밝혔다. 이 시스템은 전력없이 작동할 뿐만 아니라 오히려 전기를 생산할 수 있고, 고부가가치 글리세르산도 함께 얻을 수 있다.

소독제로 알려진 과산화수소는 전체 생산량의 90% 이상이 펄프표백, 반도체 세정과 같은 공정에서 소비되는 산업원료다. 연료전지 산화제나 에너지 저장체로의 잠재력을 인정받으며 수요가 증가가 예상되지만, 생산방식은 고가의 수소와 유기 용제, 대량의 화석연료를 사용하는 안트라퀴논 공정에 의존하고 있는 문제가 있다. 이 과정에서 유기 오염물과 이산화탄소 배출도 많다.

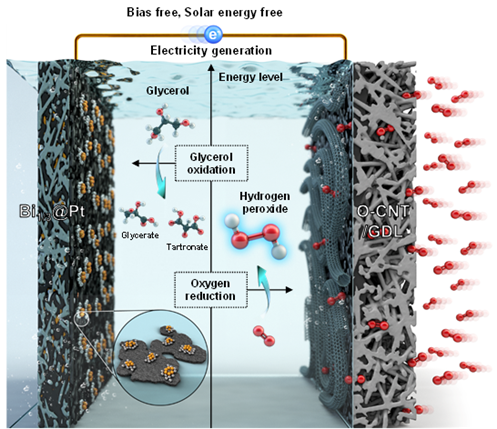

연구진이 개발한 생산시스템은 오염물, 이산화탄소 배출이 없을 뿐만 아니라 전기, 태양광 같은 외부에너지조차 쓰지 않고 과산화수소를 생산할 수 있다. 글리세롤의 화학에너지를 이용하기 때문이다. 양극에서 글리세롤이 자발적으로 산화돼 글리세르산으로 바뀌면서 전자를 내놓고, 이 전자가 음극으로 이동해 산소를 환원시켜 과산화수소(H₂O₂)를 만드는 방식이다. 이동과정에서 전기가 나온다. 건전지에서 아연이 산화되고 이산화망간이 환원되면서 전기가 나오는 것과 흡사한 원리지만 아연과 이산화망간이 소모되는 건전지와 달리, 이 시스템은 과산화수소와 글리세르산을 생산할 수 있다.

연구진은 시스템 양극에 비스무트가 코팅된 백금 촉매를, 음극에는 탄소나노튜브를 적용해, 글리세롤 산화와 산소 환원 반응이 이론적으로 가능한 최대 전위차에서 일어나도록 설계했다. 전위차가 클수록 전자가 흐를 수 있는 '에너지 낙차'가 커져, 두 반응이 쉽게 일어난다.

실험 결과, 이 시스템은 1분당 1제곱센티미터(cm²) 면적에서 약 8.475마이크로몰(μmol)의 과산화수소를 만들었다. 이는 안트라퀴논 공정의 단위 면적당 생산 속도와 유사한 수준이다.

또 글리세롤이 글리세르산으로 전환되는 반응은 74%의 높은 반응 선택도 기록했다. 반응 선택도는 반응물에서 부산물이 아닌 목표물이 생성된 비율을 나타내는 수치로, 높을수록 순도 높은 글리세르산을 생산할 수 있다. 글리세르산은 제약, 화장품, 생분해성 고분자 소재로 활용되며, 글리세롤보다 경제적 가치가 약 3000배 높은 것으로 추산된다.

장지욱 교수는 "지금까지 개발된 친환경 생산기술이 화석연료 기반 전기를 여전히 사용하거나 태양광이 필요해 부지확보, 운용 시간 등 경제성 측면에서 제약에 있었던 한계를 극복한 기술"이라며 "글리세롤이라는 저비용 바이오디젤 부산물로 과산화수소와 고부가 화합물을 동시에 생산하고, 전기까지 회수할 수 있다는 점에서 경제성과 지속가능성을 모두 갖췄다"고 말했다.

이번 연구는 UNIST 오동락 박사(現 KIST 박사후연구원), UNIST 황선우 연구원, KAIST 김동연 연구원 (現 전북대 교수), 스탠퍼드대 제시 메튜(Jesse Matthews) 연구원이 공동 제1저자로 참여했다.

과학기술정보통신부 한국연구재단의 우수연구자교류지원사업(Brainlink)과, 글로벌 기초연구실 지원사업 (BRL), 중견연구사업 등의 지원을 받아 진행된 이 연구결과는 화학합성 연구에서 권위저널인 '네이처 신서시스(Nature Synthesis)' 8월호에 출판됐다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.