전세계 숲이 빨리 자라는 나무 중심으로 전환되면서 생태계 다양성과 장기적 안정성이 약해지고 있다는 연구결과가 나왔다.

덴마크 오르후스대학교를 중심으로 한 국제연구진은 전세계 3만종이 넘는 나무 데이터를 분석한 결과, 숲을 구성하는 나무종이 빠르게 성장형 종으로 바뀌고 있다는 사실을 확인했다고 사이언스데일리가 9일(현지시간) 보도했다. 잎이 가볍고 목재 밀도가 낮으며 단기간에 빨리 자라는 나무가 늘어나고 있다는 것이다. 반면, 성장 속도가 느리고 수명이 긴 종은 상대적으로 감소하는 경향이 뚜렷하게 나타났다.

연구진은 이같은 변화가 단순한 종 교체를 넘어 숲의 기능 전반에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. 빨리 자라는 나무는 단시간에 생물량을 늘리는데는 유리하지만, 장기간 탄소를 저장하는 능력은 상대적으로 낮은 경우가 많다. 반대로 느리게 자라는 나무는 고밀도 목재를 통해 탄소를 오랫동안 저장하고, 다양한 동식물의 서식처를 제공한다. 가뭄이나 폭풍 등 기후 충격에도 완충 역할을 하고 있다.

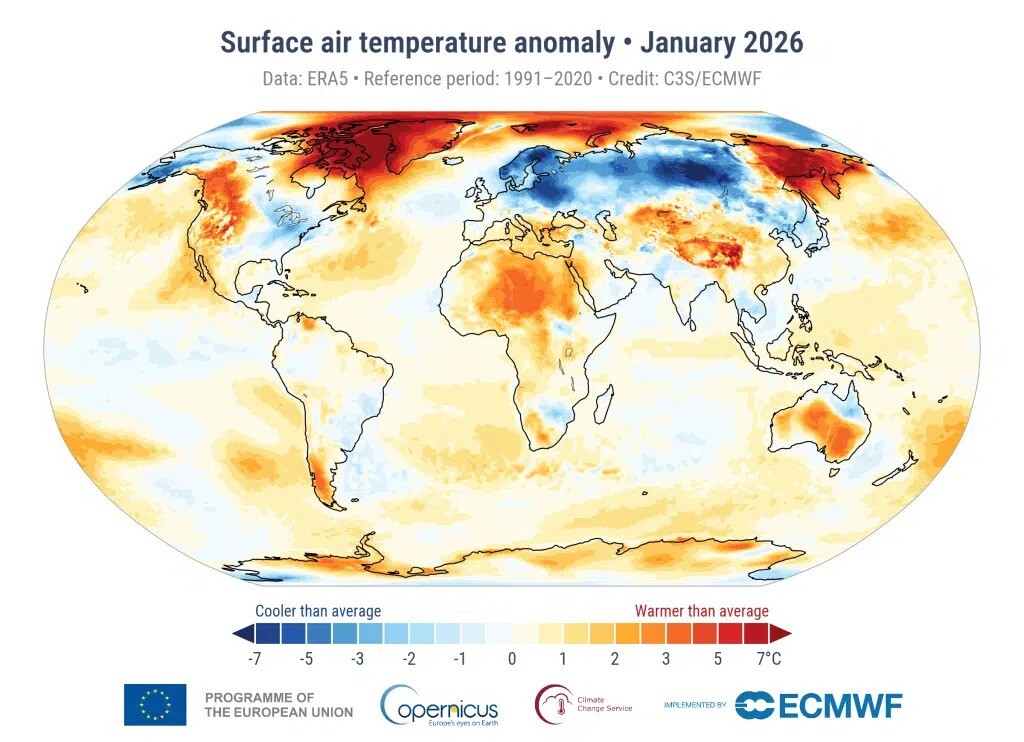

특히 열대와 아열대 지역에서는 느린 성장형 종이 생물다양성 유지의 핵심축을 이루고 있다. 이들 종이 줄어들 경우 탄소 저장능력뿐 아니라 생태계 복원력과 안정성도 함께 약화될 가능성이 크다는 것이다. 연구진은 기후변화로 교란 빈도가 증가하면서 빨리 자라는 종이 상대적으로 유리한 환경이 조성되고 있다고 진단했다.

숲의 획일화에는 인간활동이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다. 벌목과 농지 전환, 인프라 개발로 훼손된 숲을 복원하는 과정에서 경제성과 단기간 생산성을 앞세운 조성 방식이 확산되면서 빨리 자라는 나무가 우선적으로 선택돼 왔다. 목재 공급 확대를 목표로 한 정책 또한 성장 속도가 빠른 종에 무게를 두는 구조라는 지적이다.

겉으로 보면 숲 면적이 확대되고 녹지가 빠르게 회복되는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 연구진은 이같은 양적 확대가 곧 생태적 건강성을 의미하지는 않는다고 강조했다. 단일 수종 중심의 숲은 병해충이나 기후 충격에 취약할 수 있으며, 장기적으로는 탄소 저장과 생물 다양성 측면에서 한계를 드러낼 수 있다는 지적이다.

연구진은 "향후 산림 관리 전략에서 성장 속도뿐 아니라 종 다양성과 생태계 복원력을 함께 고려해야 한다"고 제안했다. 단순히 얼마나 많은 나무를 심었는지가 아니라, 어떤 구조의 숲을 조성할 것인지가 기후 대응과 생태계 안정성의 핵심 과제가 되고 있다는 설명이다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.