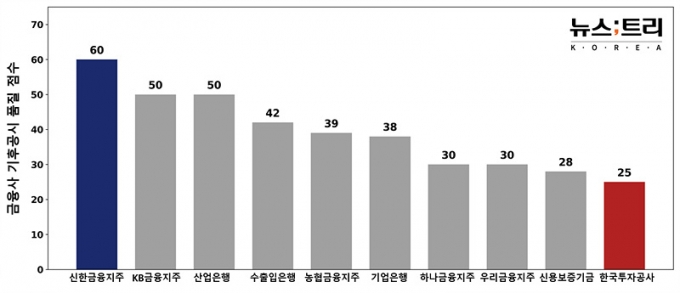

신한금융이 국내 금융사 기후공시 평가에서 1위를 차지했고, 한국투자공사(KIC)는 최하위로 나타났다.

20일 뉴스트리는 신한·KB·하나·우리·농협금융지주와 산업은행, 기업은행, 수출입은행, 신용보증기금, KIC 등 국내 주요 금융사 10곳을 대상으로 '기후·ESG 공시' 수준을 비교하는 '공시 품질 평가'를 진행한 결과, 신한금융지주는 60점, KB금융지주·산업은행은 50점, 수출입은행은 42점, 농협금융지주는 39점, 기업은행은 38점, 하나금융·우리금융은 30점, 신용보증기금은 28점, KIC는 25점 순으로 나왔다.

이번 평가는 각 기관이 최근 공개한 지속가능보고서와 기후관련 공식 공시를 바탕으로 △스코프(Scope)1·2 △운영기반 스코프3(출장·폐기물) △포트폴리오 배출(Financed Emissions) △화석연료 산업 노출 △탈석탄·전환정책 △녹색·전환금융 목표·실적 등 6개 항목으로 평가했다.

이번 공시 품질평가는 '얼마나 잘 감축하고 있느냐'가 아니라 '얼마나 투명하게 공개하고 있느냐'에 초점을 뒀다. 평가 방식은 다음과 같이 설계했다.

각 항목은 △0점 △중간점 △만점 구간으로 나누고, 공식 공시자료에 해당 정보가 있는지 여부에 따라 점수를 부여하는 체크리스트 방식을 사용했다. 예를 들어 포트폴리오 배출은 공시가 전혀 없으면 0점, 일부 자산군만 공개하면 10점, 전사 기준 단일연도 공시는 15점, 자산군별 세부 공시는 20점, 국제 기준(PCAF)에 맞춰 산정·검증까지 제시하면 25점을 주는 식이다. 녹색·전환금융도 실적만 내놓은 곳과 목표·정의·산정방식까지 공개한 곳을 구분해 점수를 달리줬다. 운영기반 스코프3는 국내 금융사의 공시 현실을 반영해 출장·폐기물 중심으로 평가했다.

평가결과, 가장 큰 격차가 벌어진 지점은 포트폴리오 배출과 화석연료 산업 노출이다. 금융사의 실질 배출 대부분이 투자·대출 자산에서 발생하지만, 이 부분을 정량으로 공개한 곳은 극히 제한적이었다. 신한·산업은행·기업은행이 일부 자산군에 대해 포트폴리오 배출을 공시했을 뿐, 전사 기준으로 스코프3 포트폴리오 배출을 공개한 기관은 한 곳도 없었다. 석탄·석유·가스 산업에 대한 대출·투자 규모와 포트폴리오 비중을 보여주는 화석연료 노출 정보도 어느 기관에서도 정량자료를 찾을 수 없어, 이 항목에서는 전 금융사가 0점을 받았다.

해외 금융사들이 이미 포트폴리오 배출과 화석노출을 '핵심 기후공시'로 보고 매년 수치를 제출하는 것과 대비되는 지점이다. 국제기준(TCFD·ISSB·PCAF 등)은 '금융사가 어디에 돈을 빌려주고', '무엇을 보유하고 있는지'를 중심으로 기후위험을 평가하라고 요구하고 있지만, 국내 공시는 여전히 사무실·지점 배출(Scope1·2)에 머물러 있다는 의미다. 요약하면, 해외 금융사들은 스코프3 중심으로 이미 이동했는데 국내 금융사들은 스코프2에서 멈춰있는 셈이다.

반대로, 금융사들이 비교적 자신있게 내놓는 영역은 '녹색·전환금융'이었다. 신한과 KB는 녹색·전환금융 실적뿐 아니라 목표와 산정기준까지 비교적 상세하게 공개해 이 항목에서 만점(25점)을 받았다. 산업은행과 수출입은행도 정책금융 특성을 살려 높은 점수를 기록했다. 다만 기업은행·하나금융·우리금융은 실적을 일부 공시했지만 산정방식·목표 등이 부족해 10점 안팎에 머물렀고, KIC는 녹색금융 일부만 제시해 상대적으로 낮은 점수를 받았다.

운영기반 스코프3(출장·폐기물)는 전반적으로 일정수준 이상 공시가 이뤄져 금융사별 차이가 크지 않았다. 스코프1·2 역시 대부분 3년 이상 추세와 산정방식을 공개하고 있어 '기본 공시' 수준은 대체로 갖추고 있는 것으로 평가됐다. 문제는 정작 기후위험과 전환리스크를 좌우하는 핵심 데이터(포트폴리오 배출·화석노출)가 비어 있다는 점이다.

이번 평가는 평가자의 재량을 배제하고 공시 여부만으로 점수를 매겼기 때문에, '순위가 곧 공시 투명성의 순위'라고 볼 수 있다. 포트폴리오 배출을 일부라도 공개한 신한·산업은행·기업은행과, 녹색·전환금융 정보를 상세히 제시한 신한·KB·수출입은행이 상대적으로 높은 점수를 받았고, 핵심 스코프3와 화석노출 정보를 내놓지 않은 기관일수록 점수가 낮았다.

다만 이번 평가는 어디까지나 공시 품질을 비교한 결과일 뿐, 실제 탈탄소 성과나 투자·대출의 질을 직접 측정한 것은 아니다. 문서에 수치가 잘 적혀 있다고 해서 곧바로 '탈탄소 금융을 잘 하고 있다'고 볼 수는 없다는 의미다. 그럼에도 공시 수준은 '어디까지 드러낼 의지가 있는지', '국제 흐름을 따라잡을 준비가 되어 있는지'를 보여주는 출발점이라는 점에서 의미가 있다.

전문가들은 "해외 금융권은 이미 기후공시의 무게중심이 스코프1·2에서 포트폴리오·화석노출 중심 스코프3로 이동했다"며 "국내 금융도 더 이상 녹색채권·ESG펀드 실적만 내세울 게 아니라, 포트폴리오 전체의 탄소위험을 숫자로 보여주는 단계로 넘어가야 한다"고 지적한다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.