영농형 태양광을 활성화하려면 농민과 농업을 중심으로 일관되게 단계적인 정책을 펼쳐야 한다고 주장이 나왔다.

최근 정부는 농촌 인구소멸과 에너지전환의 해법으로 영농형 태양광에 주목하고 있다. 최근 국회 기후위기특별위원회 전체회의에서도 영농형 태양광을 둘러싼 논의가 활발하게 이루어졌다.

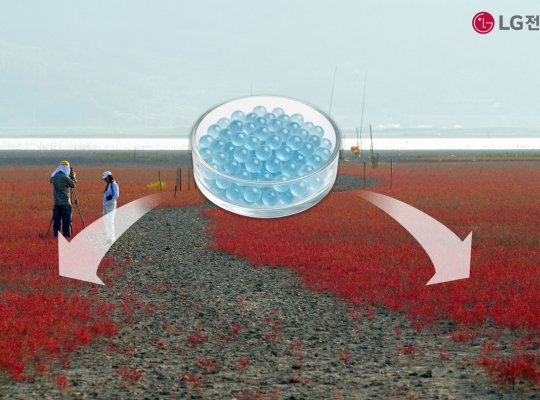

영농형 태양광은 농지 위쪽에 태양광 패널을 설치해 농사를 지으면서 동시에 전력을 생산하는 방식이다. 농가 소득 증대와 재생에너지 확대를 동시에 이룰 수 있어 이점이 크지만, 현장에서는 외부 주도의 사업 구조에 대한 불신이 높고, 관련 정보 접근도 부족해 인식과 지지도가 부족한 실정이다.

이에 녹색전환연구소는 21일 이슈브리프를 통해 영농형 태양광 활성화를 위한 입법 방향을 제시했다.

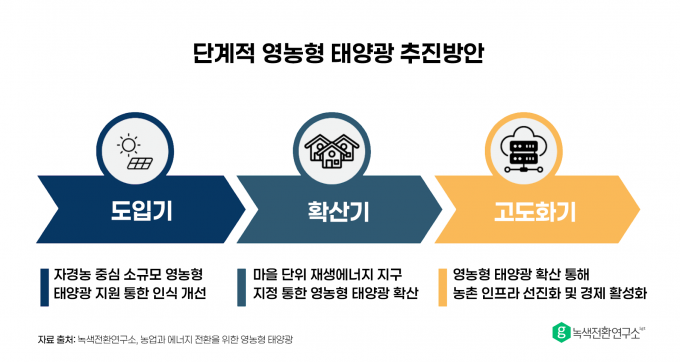

우선 보고서는 농민을 중심으로 충분한 기술적 검증과 수용을 얻은 후에 발전시설을 단계적으로 확대해야 한다고 강조했다. 특히 농업이 우선이고 전력 생산은 부차적이어야 한다는 것이다.

태양광 설비 투자 회수 기간과 패널 수명은 평균 20~25년 정도지만 현행 농지의 타용도 일시 사용 허가기간은 최대 8년으로 매우 짧다. 또 농민 다수가 임차농민임을 고려하면 영농형 태양광이 일부 지주의 수익사업으로 전락해 농업이 부차적인 요소로 밀려날 수 있다고 보고서는 지적했다.

보고서는 "(영농형 태양광은) 농업의 지속가능성을 유지하면서 재생에너지를 생산하는 목적을 지닌다"며 "단순한 에너지 생산 수단이 아닌, 농업 활동의 연속성과 식량생산 기능을 보전하는 것을 전제로 한 방식이란 점을 간과해서는 안 된다"고 짚었다.

녹전연은 영농형 태양광 확산을 위해 △발전수익을 뒷받침할 제도적 기반 △농업 및 임차농 보호 조치 △이익공유 및 거버넌스 모델 구축 △정부와 지방자치단체의 책무 명시 등 4가지 정책 해법을 제시했다.

특히 발전수익 등 경제성 확보를 위해 △농업인 대상 금융지원 제도 △소형태양광 고정가격계약 매입(FiT) 제도 도입 △농민·마을 주도 사업의 경우 '재생에너지 공급인증서'(REC) 가중치 추가 부여 △설비 투자 보조금 지원 등 재정 지원이 필요하다고 덧붙였다.

보고서는 임차농의 권익 보호와 농업 기반 유지가 핵심 과제라며 동의 절차와 보상 기준, 재배권 보장 등 제도적 장치가 필요하고, 수확량 보전과 주민 수익 공유 모델 역시 적극 도입해야 한다고 강조했다.

또 대규모 영농형 태양광 사업은 공정성과 투명성 확보를 위해 민관협의회가 구성돼야 하며 협의회에는 반드시 농업인 대표가 참여해 사업계획 타당성과 주민 이익공유 방안 등을 논의하도록 해야 한다고 보고서는 제안했다.

아울러 중앙에서 정책 방향과 기준을 설정하면 지자체는 갈등 예방과 지역 실정에 맞는 실행을 책임지는 등 역할 분담이 필요하고 이같은 역할과 책임은 법안에 명시돼야 한다고 보고서는 덧붙였다.

보고서의 주저자인 오선아 경제전환팀 연구원은 "영농형 태양광이 지속가능한 해법이 되려면 농민의 실질적인 권리를 보장하는 입법이 필요하다"며 "여전히 실증 사업과 갈등 관리 단계에만 머물러 있는 영농형 태양광의 현실이 하루빨리 바뀔 수 있도록 조속하고도 일관된 정책 지원이 필요하다"고 말했다.

Copyright @ NEWSTREE All rights reserved.